A.KUROSAWA, Volare, EGA,1992;

A.TASSONE, Akira Kurosawa, Il Castoro Cinema, 1994;

A.KUROSAWA,L'ultimo samurai. Quasi un'autobiografia,Baldini& Castaldi,1995.

T. TAKESHITA, Lineamenti di storia della cultura giapponese, CLUEB,1994;

M.R.NOVIELLI, Storia del cinema giapponese,Marsilio 2001;

M.TESSIER, Storia del cinema giapponese,Lindau,2008;

E. AZZANO, R. MEALE, Nihon Eiga. Storia del cinema giapponese dal 1970 al 2010, CSF Edizioni,2010;

E. AZZANO, R. MEALE, Nihon Eiga. Storia del cinema giapponese dal 1945 al 1969, CSF Edizioni,2012;

O. RATTI, I segreti dei samurai. Le antiche arti marziali, Westbrook Adele, 1977;

A.L. SADLER, Il codice del samurai. La vera via del guerriero, Ed. Mediterranee,1992;

M. BRUNORI, Il Giappone. Storia e civiltà del sol levante,Mursia,1993;

D.TAISEN, Lo zen e le arti marziali,SE,1995;

Y.MISHIMA, La Via del samurai, Bompiani, 1996

I. JUN, I demoni guerrieri, Marsilio,1997;

E. O. REISCHAUER, Storia del Giappone - dalle origini ai giorni nostri, RCS Libri, 1998;

D.M.CRAIG, Il cuore del Kendo. Filosofia e pratica dell'arte della spada, , Ed. Mediterranee,2001;

T. YAMAMOTO, M. PANATERO E T. PECUNIA BASSANI (a cura di), Hagakure. Il libro segreto dei samurai, traduzione di Maki Kasano, Mondadori , 2002;

L.V.ARENA, Samurai: ascesa e declino di una grande casta di guerrieri, A. Mondadori, 2002;

P. CORRADINI, Il Giappone e la sua storia, Bulzoni,2003;

ANONIMO, Storia di Ochikubo, Marsilio, 2004;

T.LEGGET, Lo zen dei samurai. I koan dei guerrieri, Astrolabio Ubaldini,2004;

K. G. HENSHALL, Storia del Giappone, Mondatori,2005;

T. YAMAMOTO, F. MEDDI FUKUSHI (a cura di), Hagakure. All'ombra delle foglie, Ed. Solfanelli 2005;

S.TAKUAN, La saggezza immutabile. La via della spada secondo lo zen,Il Cerchio,2005;

T. YAMAMOTO, L. V. ARENA (a cura di), Hagakure. Il codice dei samurai, RCS,2006;

R.GRANATI, Storia dei samurai e del bujutsu. Nascita ed evoluzione dei «bushi» e delle loro arti nel Giappone feudale,Robin,2008;

R.CALVET, Storia del Giappone e dei giapponesi,Lindau,2008;

T. L.- T. ITO, Samurai. Il codice del guerriero, Gremese Ernesto, 2008;

S.AKESHI, Iaido. L'arte giapponese di sguainare,Jute Sport,2008;

M.POLIA, L' etica del bushido. Introduzione alla tradizione guerriera giapponese,Il Cerchio,2005;

R.KAMMER, Lo zen nell'arte del tirare di spada,Feltrinelli,2009;

F.J. LOVRET, La via della strategia. I segreti dei guerrieri giapponesi, , Ed. Mediterranee, 2009;

T.CLEARY, La mente del samurai. Il codice del Bushido,Mondatori,2009;

T. YAMAMOTO, B. BALLARDINI (a cura di), Hagakure. All'ombra delle foglie, Ed. Mediterranee, 2010;

F.ZIZZO, Testo esplicativo del kendo,Kimerik,2010;

F. DEI, Il sole e il ciliegio. L'epopea dei Tokugawa, il clan che trasformò il Giappone feudale in una nazione, Hobby & Work, 2011;

E. KAIBARA, Yojokun. Lezioni di vita di un samurai, Ed. Mediterranee,2012;

T. CLEARY, La saggezza dei samurai. Cinque testi classici sul Bushido,Ed. Mediterranee,2012;

L. V. ARENA, Il pennello e la spada. La via del samurai, Arnoldo Mondadori Editore, 2013;

S.TURNBULL, Osaka 1615. L'ultima battaglia dei samurai, Ed. Goriziana, 2013.

1945: Quelli che camminavano sulla coda della tigre di Akira Kurosawa;

1950: Rashomon di Akira Kurosawa;

1954: I sette samurai di Akira Kurosawa;

1957: Il trono di sangue di Akira Kurosaw;a

1958: La fortezza nascosta di Akira Kurosawa;

1959: Le scimitarre dei mongoli di Oshio Sugie, sceneggiatura di A. K.;

1961: La sfida del samurai di Akira Kurosawa;

1962: Sanjûrô di Akira Kurosawa;

1980: Kagemusha - L'ombra del guerriero di Akira Kurosawa;

1985: Ran di Akira Kurosawa.

La geografia amministrativa attuale del Giappone è strutturata su 47 giurisdizioni che prendono l'acronimo di Prefetture che vennero istituzionalizzate nel mese di luglio del 1871, quando il Paese era governato dall'Imperatore Meiji, a seguito dell'abolizione della precedente struttura amministrativa nipponica conosciuta come “han” che suddivideva il territorio nipponico in oltre 300 province.

Gli Han erano i vasti possedimenti dei signori feudali del Giappone, di essi si hanno notizie sin dal Periodo Edo (1603-1871) ed erano amministrati dal Daimyō (feudatario) che a sua volta dipendevano dallo Shōgun (comandate dell'esercito) al quale giurava fedeltà.

Queste sono alcune delle figure istituzionali facenti parte della storia medievale dell'arcipelago giapponese che fu caratterizzata da diverse lotte fra i grandi signori feudali che a loro volta disponevano di un proprio esercito privato costituito da classe di guerrieri elitaria, quella dei Samurai.

Tale casta seguiva un codice etico indirizzato alla disciplina, all'onore ed alla fedeltà, una sorta di normativa comportamentale che veniva adottata dai samurai e conosciuta come Bushidō (la via del guerriero) le cui origini risalgono al 660 a.C. e successivamente trova posto nella letteratura militare giapponese come quella del Kōyō Gunkan (1616) a cura di Obata Kagenori e di seguito quella dello Hagakaure di Tsunetomo Yamamoto.

Quanto descritto in apertura rappresenta alcuni dei momenti di notevole importanza della cultura giapponese: il mondo dei samurai, la filosofia, la storia feudale, il cinema di una delle icone cinematografiche più significative del XX secolo, quindi la descrizione visiva del maestro Akira Kurosawa che diventa storia.

“Akira Kurosawa ed il mondo dei Samurai” è la sintesi di quelle visioni narrative che il maestro nipponico ci ha tramandato attraverso le letture visive dei suoi romanzi intrisi di storia e di tradizioni.

Tale sfera storica rientra nel periodo del “feudalesimo giapponese” struttura politica e socioeconomica che si snoda tra la seconda parte del XII fino alla seconda del XIX secolo, quando con la fine della guerra civile di Boshin (1868-1869) si da inizio alla occidentalizzazione del Paese.

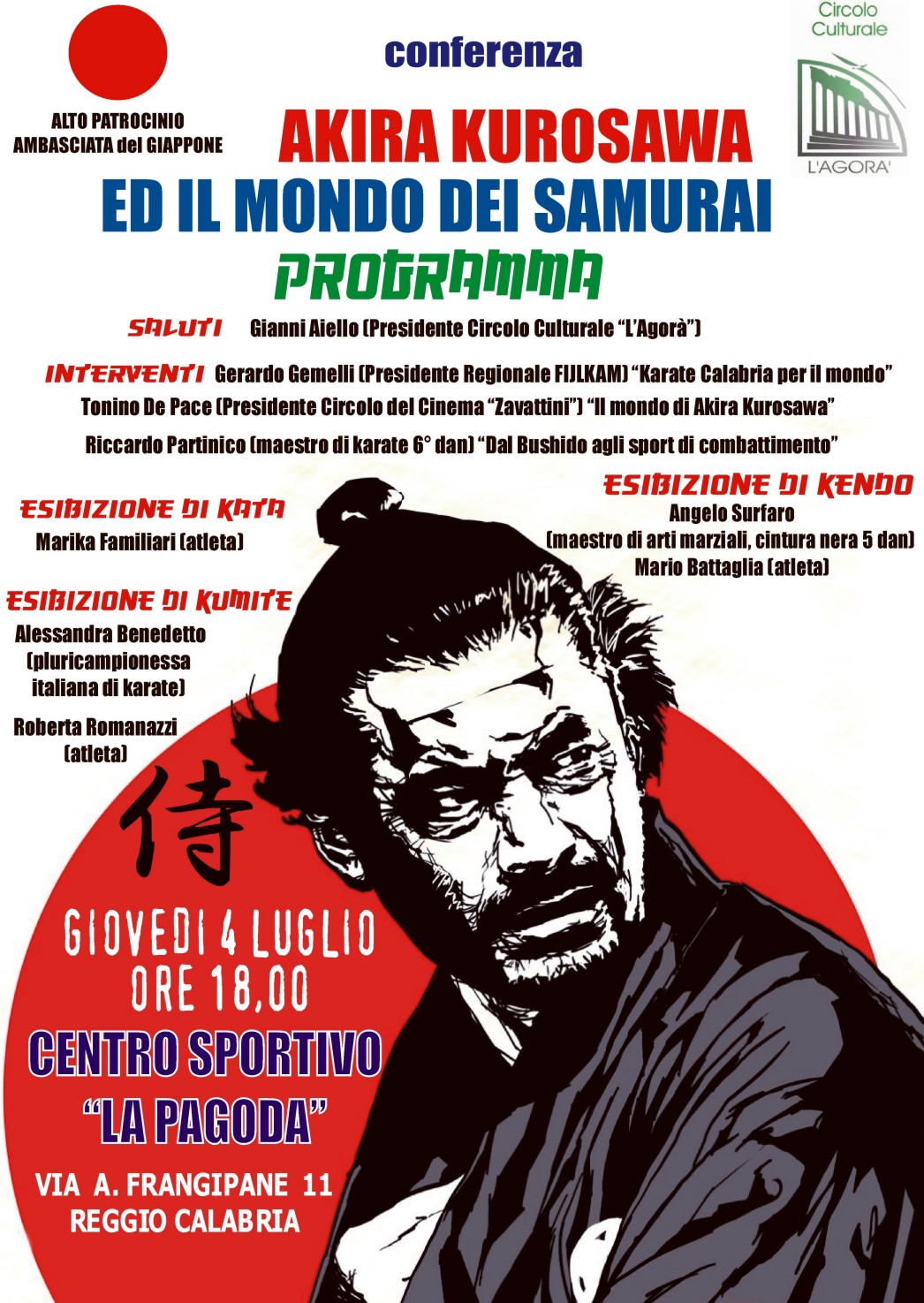

Ha aperto i lavori Gianni Aiello, presidente del Circolo Culturale “L'Agorà” che ha ringraziato i presenti all'incontro e tutti coloro che hanno dato la possibilità di ospitare la manifestazione “Akira Kurosawa ed il mondo dei samurai” all'interno del Centro Sportivo “La Pagoda” e non per ordine d'importanza l'Ambasciata del Giappone che ha ritenuto opportuno concedere l'Alto Patrocinio a tale incontro, che, come da intenti del sodalizio organizzatore vuol rappresentare l'inizio di un percorso indirizzati a gettare le basi per un “ponte culturale” tra i due territori.

«Oggi in questa sede – afferma Gianni Aiello – sono presenti alcune di quelle tradizioni che il maestro Akira Kurosawa ci ha tramandato attraverso le storie cinematografiche, che mi permetto di definire, come dei dipinti in movimento, caratterizzati da diversi elementi: filosofia, letteratura, storia, religione.

Con la scelta di “Akira Kurosawa ed il mondo dei Samurai” si è voluto collocare alcuni momenti di notevole importanza della cultura giapponese: il mondo dei samurai, la filosofia, la storia feudale, il cinema di una delle icone cinematografiche più significative del XX secolo.

Quindi la descrizione visiva del maestro Akira Kurosawa che diventa storia».

Dunque tante visioni narrative che Kurosawa sintetizza nel suo pensiero come l'insieme di “molte altre arti; così come ha caratteristiche proprie della letteratura, ugualmente ha connotati propri del teatro, un aspetto filosofico e attributi improntati alla pittura, alla scultura, alla musica”.

L'ultima parte dell'intervento di Gianni Aiello è stata dedicata a due elementi relativi al tema in argomento quali quelli relativi all'aspetto:

Il primo fattore riguarda il sakura – il ciliegio: icona adottata da tutte le arti marziali.

Esso venne utilizzato per la prima volta proprio dai samurai: esso rappresenta la bellezza e l'incertezza della vita.

Il ciliegio durante il periodo della fioritura assume dei colori, emana dei profumi, quindi uno spettacolo nel quale il samurai vedeva proiettate le proprie capacità di combattimento.

Mentre l'incertezza si riferisce quando un peggioramento delle condizioni atmosferiche possa rovinare l'architettura floreale che la natura ha regalato, così come un samurai può essere ucciso durante la battaglia.

Il samurai quindi abituato a pensare alla morte nello scontro non come un fatto negativo ma come l'unica maniera onorevole di andarsene, rifletté nel fiore di ciliegio questa filosofia.

Un antico verso recita nella sua traduzione: "tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero" - (Come il fiore del ciliegio è il migliore tra i fiori, così, il guerriero è il migliore tra gli uomini). Il sakura era venerato;

A riguardo l'ultimo aspetto c'è da ricordare la vasta letteratura dell'accademico britannico prof. Stephen Richard Turnbull, tra cui tre manifesti bibliografici in lingua italiana di cui i primi editi per Fratelli Melita “La battaglia dei samurai” e “I guerrieri samurai” ed il recente “Osaka 1615. L'ultima battaglia dei samurai” per la Editrice Goriziana.

Gianni Aiello conclude facendo cenno ad alcune battaglie, tra le quali:

Ed infine alla guerra civile di BOSHIN - guerra dell'anno del drago – (1868-1869).

Essa si combatté tra i difensori della causa dello shogunato Tokugawa e le forze fedeli all'imperatore Meiji che ebbero la meglio, e tale vittoria portò alla fase dell'occidentalizzazione del Giappone.

Dopo l'intervento di Gianni Aiello, l'attenzione è stata rivolta al tema “Il mondo di Akira Kurosawa” a cura di Tonino De Pace, presidente del Circolo del cinema “Zavattini” che ha trattato l'aspetto cinematografico relativo al periodo dei samurai.

Akira Kurosawa, sicuramente il più famoso e titolato regista giapponese, ha realizzato 31 film, ha vissuto 88 anni e ha interpretato l’anima profonda del Giappone senza trascurare la sua attrazione per l’occidente della cui cultura è stato profondo conoscitore. Il cinema di Kurosawa ha attinto a piene mani quindi dalla tradizione nipponica, lavorando sui grandi temi che si svolgevano, spesso, su grandi scenari e sempre e comunque su quel grande palcoscenico che è la vita, essendo il cinema del grande autore strettamente legato ai temi determinanti dell’esistenza. Il suo era un cinema di emozioni profonde, di dubbi, di lacerazioni dell’anima, coltivato dentro la grande storia del suo Paese o disperso tra le pianure arse della steppa siberiana, oppure giocato dentro una baraccopoli. In ogni caso e qualunque fosse il suo personaggio ricco o povero, signore o plebeo, il suo cinema era umanissimo, tanto da spingere alcuni storici del cinema a definirlo come il maggiore esponente di quel “realismo umanistico” che pone al centro dell’azione e della narrazione l’uomo dentro il suo ambiente naturale. Ispirato dalla tragedia e dall’impianto shakesperiano, Kurosawa ha ricercato dentro questa struttura così complessa, la verità e l’essenza umana.

Sono queste le ragioni che spingono a considerare Akira Kurosawa come un interprete irripetibile della vicenda cinematografica. I suoi personaggi completamente inseriti in un ambiente orientale, per cultura e comportamenti, sono il risultato della combinazione tra questi due elementi, ma possiedono innegabili derivazioni anche dalla tradizione culturale occidentale come ad esempio Macbeth o il Kagemusha dal limpido sapore pirandelliano. Il loro scenario d’azione è però, almeno nei film in cui emerge la figura del samurai, quello dei fondali medioevali della storia giapponese, la dove le lotte tra i clan erano cruente e dove la razionalità vince sempre sulla forza fisica. Il cinema di Kurosawa era fatto di questi ingredienti, di questa pasta, di questa forza che diventava universale e come tale diveniva linguaggio comune e condiviso. Il suo cinema è diventato ora storia, ma si tratta di storia per l’appunto condivisa tra tutti i pubblici di tutto il mondo e il suo cinema è talmente vicino alla complessità della vicenda umana che è solo sufficiente conoscerlo appena per innamorarsene per sempre.

La sua ascendenza era nobile e apparteneva ad una stirpe di samurai. I samurai erano guerrieri al servizio di un signore o comunque erano da questi protetti e costituivano una sorta di esercito privato che scendeva in battaglia per difendere i diritti del proprio dominus. Era l’epoca del Giappone feudale e il samurai rappresentava comunque una casta di aristocratici, della nobiltà guerriera e di illuminati detenendo la conoscenza e la sapienza. La perdita della fiducia da parte del signore o la sua morte riduceva il samurai alla qualifica di Ronin. Il significato è quello di un uomo libero da vincoli, ma il senso è dispregiativo, tanto che proprio i Ronin si resero protagonisti di saccheggi e di atti barbarici inqualificabili. Quando al volgere della modernità, intorno al tardo XIX secolo, venne abolita la casta dei samurai si creò l’esercito giapponese secondo le comuni regole internazionali.

Nel cinema di Kurosawa, per discendenza, ma più credibilmente per propria cultura i samurai sono spesso protagonisti delle storie, rimarcando non soltanto il tratto razionale proprio della tradizione zen che praticavano, ma le doti di coraggio, altruismo e dedizione che è stato proprio di quella casta di guerrieri. Si perché i samurai erano dei guerrieri, non ci sono mezze misure per delineare i tratti e la figura del samurai, così come appare contornata dalla messa in scena kurosawana, è perfettamente aderente a questa tradizione.

I sette samurai (1954), ma prima Gli uomini che mettono il piede sulla coda di tigre (1945), Rashomon (1945), Il trono di sangue (1957), La fortezza nascosta (1958), Le scimitarre dei mongoli (1959), Yoimbo – La sfida del samurai (1961), Sanjûrô (1962), Kagemusha – L’ombra del guerriero (1980), Ran (1985), sono i film diretti dal grande maestro giapponese che entrano nel vivo della storia del suo paese, ripetendone i toni e ambientando all’interno di dinamiche belliche i temi universali dell’esistenza umana. Dentro queste storie viaggiano anche i temi a lui cari del samurai portatore di coraggio ed esempio di nobiltà di sentimenti.

Ma il cinema di Kurosawa è anche maschera del reale, nel doppio senso di film che mette in scena una storia in cui il travisamento delle identità è l’oggetto della narrazione e di un cinema che veste i panni di un lontano medioevo nipponico per raccontare una storia di una fuga e invece è solo la maschera per parlare di senso di devozione, senso di appartenenza, nobiltà di sentimenti e senso estremo del dovere. È il caso del breve e denso Gli uomini che mettono il piede sulla coda di tigre. Un film in cui è esemplare la capacità sintetica della scrittura di Kurosawa che dispone i suoi personaggi come su un palcoscenico esaltando le doti di arguzia e devozione del samurai nei confronti del suo signore in un gioco di trappole e sotterfugi.

Un cinema, quello di Akira Kurosawa che ponendo al centro le vicende umane della giustizia, dell’uguaglianza e della lotta alla sopraffazione, temi dunque universali, radicando questi argomenti dentro le storie di un Giappone mitico e lontano e quindi senza tempo, ha offerto l’occasione agli autori che hanno proseguito dentro questo stesso solco, di replicare, adattando le storie agli scenari dell’immaginario cinematografico. È proprio dentro questo sviluppo drammaturgico che le storie di Kurosawa diventano in qualche misura eterne. Ritroviamo i suoi personaggi, soprattutto nel cinema western, luogo dell’immaginario per eccellenza, scenario mitico del cinema e cinema essenziale esso stesso. È così che film come I sette samurai o Yojmbo-La sfida del samurai sono diventati I magnifici sette di John Sturges del 1960 e Per un pugno di dollari di Sergio Leone del 1964. Il cinema di Kurosawa lavora per archetipi, personaggi totali che danno corpo e voce ad un sentimento. Il samurai rappresenta sempre la rettitudine e l’onestà, la violenza caso mai, ma sempre in difesa dei deboli. In questo senso vanno lette le storie di I sette samurai e del successivo Yojmbo-La sfida del samurai. In questi due film i samurai sembrano perdere quell’aura di nobiltà guerriera che costituisce il loro retaggio culturale.

Il primo film è il grande capolavoro riconosciuto del regista giapponese. Film che ha sofferto di mutilazioni varie, fino ad arrivare, completo nella versione di oltre tre ore, quella che aveva in mente l’autore, solo nel 1980. è la storia di un manipolo di samurai che vengono assoldati dai contadini di un villaggio per difenderli dalla preannunciata aggressione di un banda di predoni. Il primo samurai ritiene necessario avere altri sei uomini d’armi e così dopo una lunga ricerca il piccolo, ma agguerrito esercito, è pronto a dare battaglia e soprattutto ad addestrare i paurosi contadini. Tra i samurai c’è anche Kikuchiyo interpretato da Toshiro Mifune, che finge di essere un guerriero, ma in effetti è solo un coraggioso contadino che all’inizio sembra timido e servizievole, ma quando acquista sicurezza diventa spaccone e spavaldo ed esibisce una certificazione rubata dalla quale risulterebbe la sua natura nobile. Ma è un personaggio in fondo ingenuo, generoso che comprende il punto di vista dei contadini, perché proviene da quelle famiglie. La sorpresa per questo ennesimo travestimento nelle storie che Kurosawa ha dedicato ai samurai, per la cultura giapponese diventava un fatto eccezionale e ardito. La tradizione nipponica, infatti, ha grande rispetto per la stirpe dei samurai e quindi lasciare che un personaggio del popolo possa interpretarlo costituisce una infrazione delle regole. Il personaggio, però, ha un’utilità nell’economia narrativa di Kurosawa ed è quella di far diventare Kikuchiyo un tramite tra le due classi.

La grande orchestrazione registica in questo film è quella dell’epica scena della battaglia finale. Qui il valoroso drappello di samurai sarà decimato, ma risulterà nonostante la sottile ingratitudine dei contadini che costituirà una ennesima dimostrazione della meschinità dell’animo umano.

È proprio la nobiltà d’animo, ma non soltanto quella, che contraddistingue i samurai che anche nel portamento traducono e manifestano l’audacia che li accompagna. La loro imponenza, il loro ardito e fiero incedere, ne fanno figure classiche di antichi guerrieri, basterebbe ricordare, a questo proposito, le ultime immagini di La sfida del samurai con Toshiro Mifune, attore feticcio per il maestro giapponese, che, schiena dritta, dopo avere sistemato le questioni nel villaggio dove era capitato, riparte per una nuova avventura. La vocazione del samurai, così come ci viene raccontata dall’arte di Kurosawa è quella di un paladino della giustizia, quella figura simbolica, donchisciottesca, nel modo in cui si accinge a mettere in atto una sfida che sembra impresa impossibile per chi coltiva le doti di rara e comprovata onestà.

Disponibile ad aiutare il prossimo con atti di generosità non richiesti, ma spontanei, come avviene in La sfida del samurai quando il protagonista aiuta economicamente la famiglia vittima dei soprusi di una delle bande rivali che spadroneggiava nel villaggio.

Il samurai diventa l’ideale dell’eterna lotta del bene contro il male, del debole contro il forte, del diseredato contro il padrone. Ma tutto accade a suon di fendenti, di katana, la spada ricurva e affilatissima del samurai con la quale Toshiro Mifune sempre in La sfida del samurai amputa, con i suoi colpi, braccia e gambe, uccide e scioglie i nodi fittissimi e impone la sua idea di uguaglianza e di convivenza. In questa prospettiva si riafferma la natura guerriera dei samurai che resta una costante del cinema del regista giapponese e ingrediente ineludibile di una cultura tanto gentile e compunta, quanto propensa ad atti di estrema violenza verso se e verso gli altri da risultare, a volte, eccessiva e disturbante. Ma in Kurosawa tutto questo non c’è e la guerra, la violenza sono soltanto il mezzo per ristabilire l’ordine delle cose e non lo scopo dell’esistenza.

Il film forse più immediatamente riconducibile al nome di Kurosawa e che ha permesso l’universale riconoscimento autoriale per Kurosawa e che insieme a I sette samurai è considerato come il suo capolavoro è Rashomon del 1945.

Il film, dal deciso sapore pirandelliano, così come molti anni dopo lo sarebbe stato Kagemusha – L’ombra del guerriero, è la storia di un omicidio che avviene nel bosco e che sembra non avere testimoni, ma invece molti sono quelli che hanno visto i fatti, ma le versioni sono differenti e ognuno di essi ha visto il verificarsi degli avvenimenti in modo differente. Tutto ciò rende più difficile l’accertamento della verità.

Nel film il samurai è la vittima e la moglie è vittima della violenza carnale. Rashomon è il trionfo della menzogna paludata da verità, è l’esaltazione di una stratificazione narrativa che si duplica o si triplica per conferire a quella ricercata verità un’oggettività che non potrà mai essere raggiunta. In questo senso Kurosawa compie, senza poterlo sapere, ma con la consapevolezza dell’artista narratore, un’operazione si direbbe oggi ipertestuale quando i racconti dei suoi “testimoni” introducono eventi e fatti già raccontati da altri. È questo il cuore di un film complesso eppure basato su fondamenta così semplici come quello di una deposizione testimoniale di un fatto di cui si è stati diretti osservatori.

Il dramma storico, largamente frequentato da Kurosawa, ha dunque costituito una delle principali strutture portanti dell’intera produzione del regista giapponese. Oltre ai film già citati e quasi tutti appartenenti a questo genere, altri compongono la filmografia di Kurosawa legata alle vicende dei samurai. Il trono di sangue del 1957, La fortezza nascosta del 1958, Le scimitarre dei mongoli di un anno successivo, Sanjûrô del 1962, Kagemusha – L’ombra del guerriero del 1980 e Ran del 1985, costituiscono altrettanti pezzi rilevanti della pregevole opera del regista.

Il trono di sangue è una ennesima riduzione del Macbeth scespiriano. I cui temi universali sembrano non trovare limiti in una reiterazione della sua messa in scena al cinema o al teatro. Kurosawa ha utilizzato gli stili del teatro del No per costruire una tragedia che reinventa Shakespeare per trovare un posto nella tradizione culturale del paese nipponico. Kurosawa per questo film ebbe a dire: Ho dimenticato Shakespeare e ho girato il film come se fosse una storia del mio Paese.

La straordinaria capacità di Kurosawa di raccontare il male e il film di cui si è appena detto ne è un esempio lampante, aveva portato un produttore che aveva pensato alla realizzazione della Divina Commedia, di affidare proprio al maestro giapponese l’episodio dell’Inferno. Non vi è dubbio che la sua genialità ha sempre saputo mettere in scena una sorta di ambiente infernale e spesso i suoi film sono popolati da inquietanti figure che ricordano gli inferi. Si porta l’accento su questo tema perché un altro film di matrice scespiriana diventa, nel suo sviluppo un una caduta dentro il gorgo infernale. Ran il cui titolo, intraducibile, assomiglia alle parole caos, rivolta, tumulto, è un film del del 1985 ed è ispirato al Re Lear del grande autore inglese, ma Kurosawa attinge a quella storia per raccontare la sfrenata ambizione dei figli del re che porteranno il loro padre alla follia dentro uno scenario prima luminoso e poi gradatamente incupito e minaccioso. Sarà proprio il re, ormai deciso a rifugiarsi nel castello, ad ascoltare le parole di chi gli grida: “Affrettati pure, il cielo è lontano ma l’inferno è vicino.”

Anche in Kagemusha – l’ombra del guerriero Kurosawa lavora dentro le trame oscure di un medioevo ricco di tradimenti e segreti patti tra i clan dominanti. È la storia di un povero ladro che dovrà impersonare un condottiero alla guida di un esercito di 25.000 samurai. Il film, che si avvale di un pittorico uso del colore, così come il successivo Ran si distingue per la fluidità delle scene di massa e se anche manca la presenza dell’attore feticcio di Kurosawa, il fido Mifune, il film resta una prova decisiva per la carriera di Kurosawa che per non averlo potuto realizzare negli anni precedenti tentò il suicidio. Grazie ai dollari americani di Coppola e Lucas il film nel 1980 vide la luce.

In questi film, anche se non direttamente, attraverso un personaggio che impersoni il guerriero, Kurosawa racconta il medio evo giapponese, mettendo in rilievo i forti sentimenti umani dentro un percorso che non prescinde dai principi che i samurai professavano con i loro comportamenti.

Completano l’opera sul medioevo, con i suggestivi legami con l’epopea d’oro della cultura dei samurai La fortezza nascosta del 1958, Le scimitarre dei mongoli del 1959 e Sanjûrô del 1962.

Il primo è una storia molto simile a quella di Gli uomini che mettono il piede sulla coda di tigre. Anche qui il samurai, interpretato da Toshiro Mifune, deve portare in salvo la giovanissima principessa e il suo tesoro. Riuscirà nell’impresa adoperando le armi dell’astuzia e del buon senso aiutato da due popolani che lo guidano.

Una storia fratricida è invece Le scimitarre dei mongoli. Il fratello ambizioso e cattivo accusa l’altro di avere rubato il tesoro. La fuga di quest’ultimo che lo trasformerà in un Robin Hood orientale e la storia finirà con la vendetta e la giustizia nei confronti di chi l’ha costretto alla fuga. Anche in questo film l’attore feticcio Toshiro Mifune accompagna il lavoro di Kurosawa.

Il samurai Sanjûrô riuscirà a risolvere con l’arguzia le faide che serpeggiano dentro i clan feudali. Ancora una volta la fedeltà e la violenza per fini di giustizia farà trionfare i sentimenti dei buoni su quelli dei cattivi. Il film è l’esplicito sequel di La sfida del samurai.

Un cinema ricco di spunti narrativi e di riflessioni etiche, un cinema solido, culturalmente elevato eppure dal pieno sapore popolare proprio in relazione alla piena e semplice comprensibilità delle sue storie. Un cinema come pochi hanno saputo realizzare e come solo Akira Kurosawa ci ha saputo mostrare.

È stata la volta di Riccardo Partinico (maestro di karate 6° dan) che ha trattato il tema “Dal Bushido agli sport di combattimento”. Sono stati esaminati i passaggi storici a riguardo tale tema e nelle specifico da quelli prettamente militari a quelli squisitamente sportivi. La conoscenza della filosofia del Bushidō rappresenta la chiave di lettura della storia e della cultura classica del Giappone ma anche il passaporto utile ad una migliore comprensione di quello attuale. “La via del guerriero” è una combinazione di etica comportamentale paragonabile al codice di condotta in vigore nella sfera geografica del vecchio continente europeo durante l'epopea cavalleresca.

Il contenuto del “dō” utilizzato dal ceto elitario dei samurai ha radici antiche, alcuni studiosi lo fanno risalire al 660 a.C., e tale codice si trasmise oralmente tra le generazioni dei samurai le cui regole vennero in seguito raccolte da Yamamoto Tsunetomo e successivamente pubblicate da Tsuramoto Tashiro nel saggio “Hagakure”.

Nella sfera del bushidō sono contenuti i principi fondamentali dell'ethos deontologico dei guerrieri del sol levante che hanno avuto un ruolo importante nella società giapponese medievale e tali norme hanno cementato la struttura caratteriale della società giapponese.

Gli indirizzi di questo codice filosofico li ritroviamo nelle arti marziali, come ad esempio la lealtà durante il combattimento, rispetto per l'atleta avversario ma anche deferenza nei confronti del maestro.

Ed a tal proposito, risulta fare cenno a quanto viene riportato nel manifesto letterario dell“Hagakure” e cioè che «... quando la spada si spezza, si usano le mani ...»: tale considerazione ci indirizza alle tecniche delle arti marziali.

L'arte dell'Aikidō fune da spartiacque con tale osservazione in quanto viene praticato sia con le armi bianche tradizionali sia a mani nude, mentre a riguardo la prima parte della definizione in argomento relative all'uso della spada quali il Kendō,il Kenjutsu, lo Iaidō, lo Iaijutsu, il Jodō, invece “... quando la spada si spezza, si usano le mani ...” troviamo il Jujitsu,il Karate, il Judo, il Taekwondo: queste alcune delle attività sportive praticate senza l'uso delle armi.

A riguardo l'uso delle armi adoperate dai samurai c'è da evidenziare che il loro armamentario era alquanto variegato che si differenziava a secondo del periodo storico ed anche della classe sociale al quale essi appartenevano.

Tra le tante armi usate si ricordano:

Nella parte conclusiva della sua esposizione Riccardo Partinico ha ricordato ai presenti l'attualità di essere samurai ed il loro codice d'onore, il Bushido “è rimasto sempre vivo fino ai giorni nostri, dignitosamente e' adottato soprattutto da chi pratica sport di combattimento: karate, Judo e Aikido. Noi, dirigenti sportivi ed insegnanti tecnici di queste discipline siamo tutti Samurai. Infatti, siamo al servizio dei giovani, delle famiglie e della società civile. Aiutiamo i giovani ad affrontare la vita e contribuiamo con le famiglie e le istituzioni scolastiche allo sviluppo della personalità ed alla formazione dei ragazzi che saranno i futuri cittadini. Questo, appena narrato, e' un esempio di cosa significa essere un Samurai”.

Gerardo Gemelli, presidente regionale FIJLKAM ha trattato il tema relativo al progetto “Karate Calabria nel mondo” nato il 1° maggio 2004 ed avente come scopo di avvicinare i popoli attraverso lo sport ma anche di diffonderne i principi ed i valori insieme a quelli della cultura calabrese.

Si tratta in buona sostanza di un Movimento Sportivo Calabrese, costituito dagli Atleti di alto profilo agonistico del C.T.R. (Centro Tecnico Regionale) e dai dirigenti regionali della FIJLKAM - Settore Karate.

Gerardo Gemelli ha illustrato i presenti un breve escursus relativo alle manifestazioni alle quali il movimento “Karate Calabria nel mondo” ha partecipato citando ad esempio Los Angeles, Ankara, ma anche incontri istituzionali con personalità di alto livello come il dott. Winston Spadafora, attuale Magistrato Della Suprema Corte di Giustizia di Panama e già Ministro dell’Interno e della Giustizia e non per ordine d'importanza con il dottor Jens Daehner, dell’Associate Curator of Antiquities, il dottor Peter Evans assistant to the Senior Curator of Antiquities Department of Antiquities, diversi esperti del J. Paul Getty Museum di Los Angeles.

In conclusione il presidente regionale della FIJLKAM Gerardo Gemelli si è complimentato con il Circolo Culturale “L'Agorà” per la buona riuscita della manifestazione, confermando nel contempo, la sua disponibilità ad altre iniziative future.

La seconda parte della manifestazione sulla cultura giapponese è stata caratterizzata da alcune dimostrazioni di arti marziali, tra le quali quella di kendo proprio per onorare il famoso regista Akira Kurosawa, che ne era un appassionato.

Il pubblico presente ha potuto assistere, come da programma, alle esibizioni di kendo a cura di Angelo Surfaro (maestro di arti marziali, cintura nera 5 dan) e Mario Battaglia (atleta).

Successivamente a quelle di karate con una di kata a cura di Marika Familari (atleta) ed una di kumite con Alessandra Benedetto (pluricampionessa italiana) e Roberta Romanazzi

(atleta).